患者さんと医療者がいっしょに決める医療:

シェアード·ディシジョン·

メイキング(共同意思決定)

京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻

健康情報学分野 教授 中山 健夫 先生

患者さんと医療者が

いっしょに決める医療:

シェアード·ディシジョン·メイキング

(共同意思決定)

医療現場における治療決定プロセスの歴史

一昔前、治療の決定権は医師が

持っていることが多かった

ご自身が病気で医療機関を受診し、治療を始めるとき、自らの希望を伝えたことがありますか?一昔前は、医療者側が患者さんの治療を決定することが多かった時代でした。なぜなら、患者さんやその周囲の方々(患者さん側)に医学知識がないため、医療者が良いと考える治療法を選び、患者さん側も医療者に任せていました。このことを「パターナリズム(別名:父権主義、温情主義)」といいます。

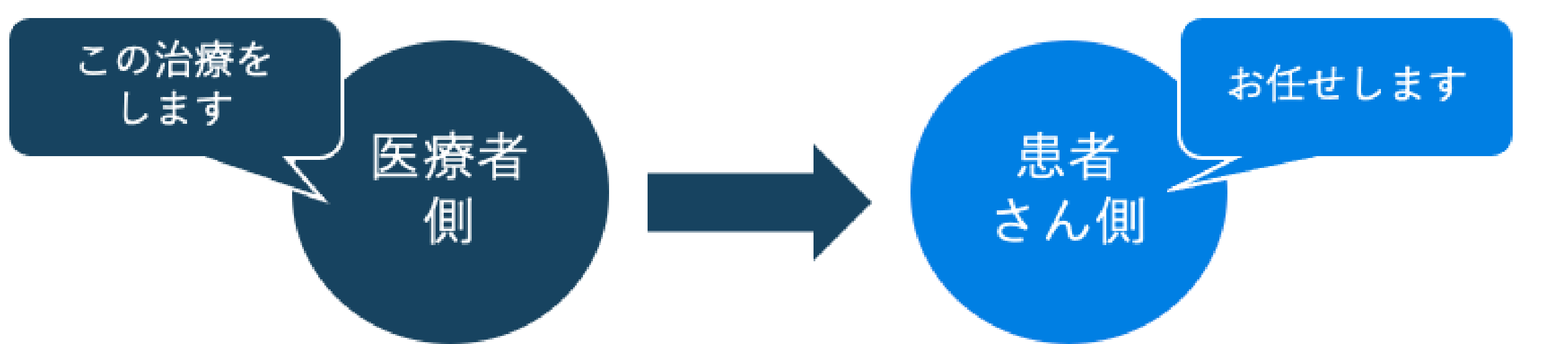

パターナリズムのイメージ図

- パターナリズムは、医師が良いと考える治療を行う

- 患者さん側も、医学知識がないので医師に任せる(おまかせ医療)

インフォームドコンセント(IC)には

本来なら患者さん側の意思が入るはずだが…?

大きな病気等で治療を始める際、医療者から治療内容や副作用の説明を受け、文書にサインをする―といった一連の流れを経験したことはありませんか? これはインフォームド・コンセント(IC)と呼ばれる意思決定方法の一つで、医療現場に浸透しています。

ICは、元来「医療者側が患者さん側に医療情報を提供して、患者さん側が治療内容、副作用等の可能性を十分理解したうえで自発的に受け入れ、両者が治療方針について合意・意思決定する」ものです。つまり、患者さん側の意思を尊重することを念頭に入れた考え方なのですが、実際には患者さん側が十分に理解しないまま受け入れ、サインだけするケースがあります。

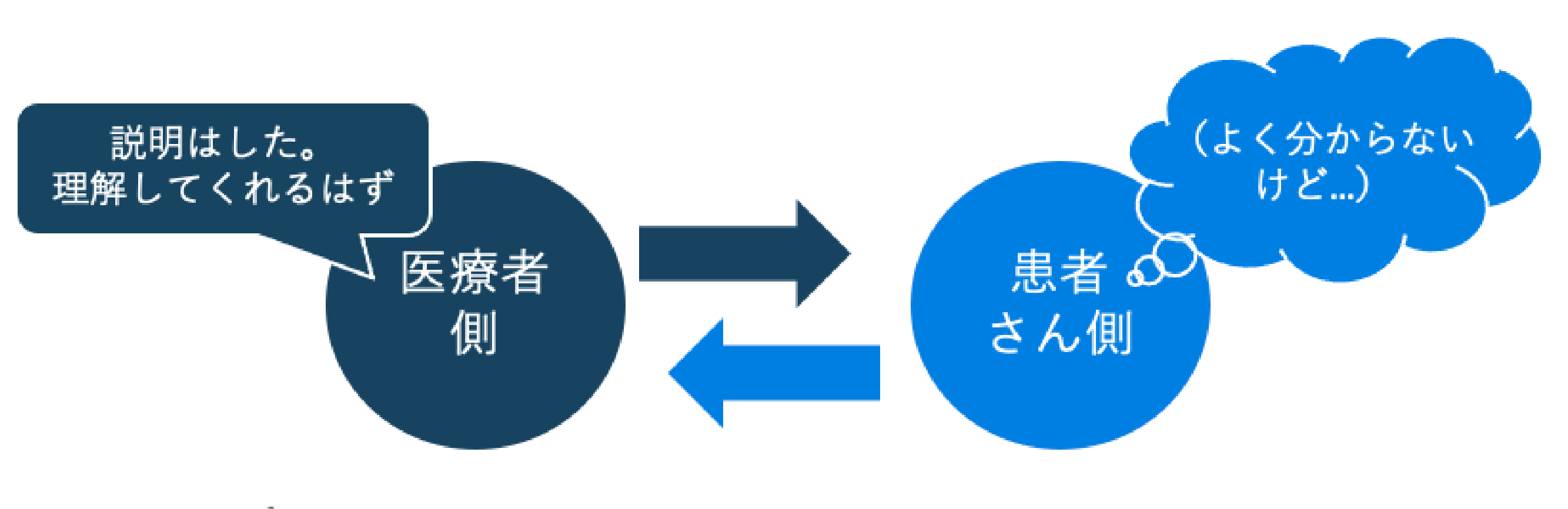

医師は「情報は過不足なく説明したので、分かってくれるだろう」と思うのですが、患者さん側は、聞き慣れない医療用語や副作用が出る確率などで説明されても理解できないことがあります。

ICのイメージ図

- ICは医療者が専門知識と経験で、(一般論として)

良いとされる「答え」を知っている場合のコミュニケーション - 患者は「医療者が示す(ほぼ唯一の)選択肢」を受け入れることが期待される

- 医療者は治療に関する情報を伝えたつもりでも、患者さん側は理解できていないことがある

最近注目されている

シェアード·ディシジョン·メイキング(SDM)

とは?

では、患者さん側がより良い意思決定ができるようにするにはどうすればよいのでしょうか?そこで注目されている方法が、SDMです。日本語では共同意思決定等と訳されます(定まった日本語はありません)。

SDMで大切なポイントは「医療者と患者さん側が意見と出し合い、治療選択肢の中から最も適した治療を決定するためのプロセスを共有する(一緒に行っていく)」ところです。

SDMのイメージ図

- SDMは、望ましい選択を示す研究の成果が不十分、すなわち「エビデンスの確実性」が高くない場合に特に大切になる

- 医療者も患者さん側もどこに着地するか当初はわからないが、

対話の中で目標と目標に近づく方法が次第に明確になり、共有されていく